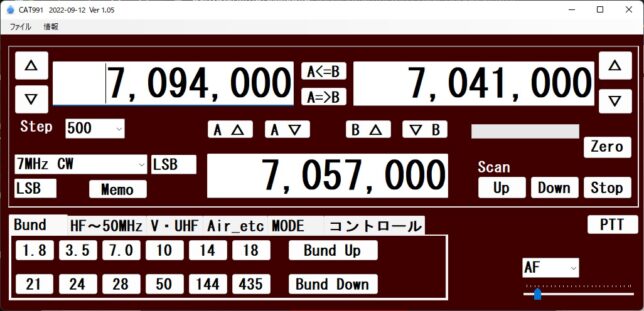

FT-991 CATコントロール

- 投稿者 : Admin

- 2022年9月13日 01:40

CAT991は実行ファイル「CAT991.exe」と設定ファイル「comm_set.txt」「chn_set.txt」「fc_memo_set.txt」で構成されています。

1.Windows10、11に専用のフォルダを作成します。

2.作成したフォルダに、これらの実行ファイルとサンプルの設定ファイルをコピーします。

3.実行ファイルはディスクトップなどにショートカットを作っておくと便利です。

4.設定ファイルは全てテキストファイル形式なのでテキストエディタで編集できます。Windowsに搭載されている「メモ帳」でも可能です。

5.「comm_set.txt」はFT-991との接続設定です。1行目はFT-991をUSBで接続した場合のCOMポートを設定して下さい。2行目はCOMポートのボーレートです。

※事前にFT-991のCOMポートドライバーをインストールしてWindowsの「デバイスマネージャー」で「Enhanced COM」のCOM番号を確認して下さい。FT-991のデフォルトボーレートは4800になっていると思いますが。「38400」にSETしていただいた方が機敏に動作します。3行目以降はFT-991の標準設定なので、そのままにして下さい。

6.「chn_set.txt」は「HF~50MHz」「V・UHF」「Air_etc」各10個づつの記憶が設定されます。ボタンの表示、周波数、モードが「,」区切りのCSVタイプで30行です。

7.「fc_memo_set.txt」は画面左中央付近にあるプルダウンのダイレクト記憶が設定で「chn_set.txt」と同タイプのファイルです。

8.操作は画面から想像出来ると思います。上段の周波数は左右のアップダウンボタンと周波数表示部でのマウスホイールで調整します。その際の周波数量は「Step」で設定します。

9.コントロールタブ内の「時刻」ボタンでPCの時刻をFT-991へセット出来ます。

このプログラムは小型のWindowsタブレットでの操作を考えての作成のためボタン部のタッチでの操作が出来るように作成したののです。

ファイルのダウンロード「CAT991」

≪ IC-705にオープニング画像を登録 FT-991 CATコントロール ≫

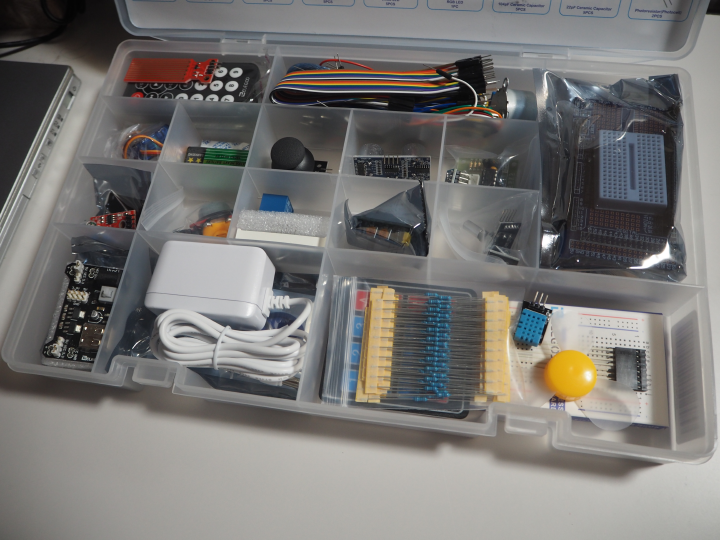

Arduino購入。私のコンピュータ歴!

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年7月22日 04:35

PICやルネサスのマイコンで遊んでいましたが、以前から気になっている「Arduino」を購入してみました。

今まで使っていたPICやルネサス等マイコンチップは安価ですが、周辺回路、書込み装置を合わせると?。

「Arduino nano」をAmazon等で検索すると3個で1,500円のものまで有ります。

今回は勉強するのに、周辺を部品単位で揃えるよりスターターキットというものが安価そうだったので、これをポチってみました。

開発言語が「C言語」というのもいいですね!。

============================================================

少し、私のコンピュータ歴を振り返ると。

マイコンはIntel 4004 8080、ザイログZ80、モトローラ 6809時代からです。

マイコンという名前も、この頃出来ました。

そのため、開発はアセンブラ(当然、今のようにパソコン等無いのでアセンブラで書いたものを表を見ながら自分で機械語に翻訳)

その後、パソコンがタンディ「TRS-80」やApple「AppleII」、コモドール「PET」などが出ましたが高嶺の花でした。

国内では「TK-80」から「BS」、そして東京プリンスホテルで行われたNECの80周年の特別展示にて新パソコンがお披露目されました。その時の感想は「TRS-80」へのOEMを行う商品かなと思いました。その後「PC-8001」として発表され、即購入しました。

予告はされましたが、オプションのシリアル変換が待てず、自分でRS-232Cアダプターを作成し、300bpsのフォーンカプラや2400bpsのモデムでアメリカのホストコンピューターにつないだりしました。

記憶装置もテープレコーダーに始まり、フロッピードライブが出ましたが、やはり高価なため安川製8インチのフロッピードライブを中古で手に入れOS「CP/M」で自分としてはコンピューターになった気になっていました。

その後、16bitの「PC-9801」が長く付き合うことになりました。

「OS」も「MS-DOS」。そして「MS-Windows」バージョンは「1.25」「2.0」「3.0」現在は「Windows10」。

ほかに「FreeBSD」(仕事でSUN3だったのでBSD)、サーバー用などは「FreeBSD」が続いたが他は「Linux系」の「Red Hat」「Ubuntu」へと変化。

これらから、開発言語は必然的に「C言語」主体になりました。

今は日常的には「Python」やホームページ用は「PHP」なども使いますが、基本は「C言語」が性に合っています。

「ポインタ」「メモリ管理」など面倒な事もありますが、基本何でも出来る(私個人の感想)。

今回の「Arduino言語」も基本「C言語」。新しい言語でプログラミングする時も特に難しさを感じません。「C言語」を身に着けたのは特だったかなと思っています。

—– 自己満足! ——。

≪ 初代Raspberry Piが永眠 Arduino購入。私のコンピュータ歴! ≫

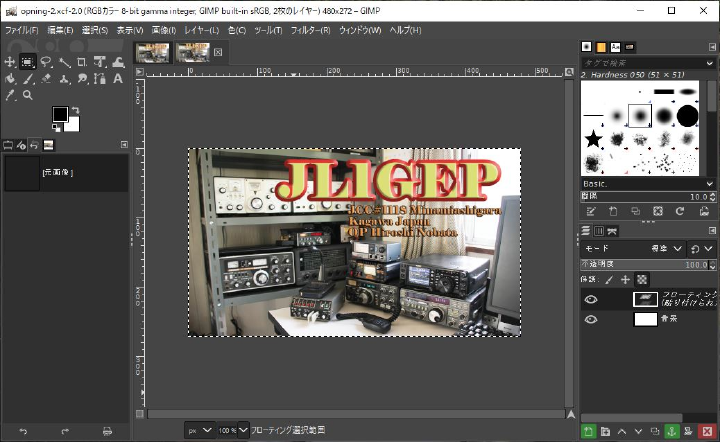

IC-705にオープニング画像を登録

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年7月21日 02:44

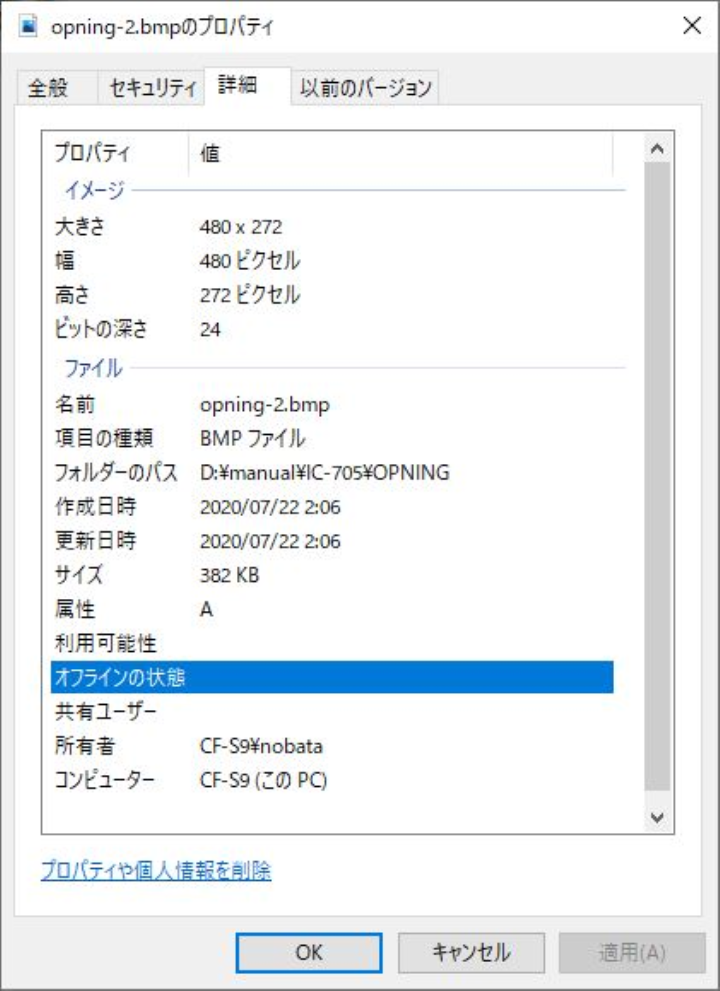

IC-705のファームウェアが7/17に公開され起動時のオープニング画像が登録出来るようになりましたので試してみました。

————————————————————————————————————————————————————

使用できる画像は

・ ファイル形式 :ビットマップ(.bmp)

・ 画像サイズ :480×272px(24bitカラー)

・ ファイル名 : 半角23文字(全角11文字と半角1文字)以下

(拡張子を除く)

microSDカードのIC-705 > OpeningPictureフォルダーへ入れた後、「SET」で登録です。

————————————————————————————————————————————————————

私は画像編集はFreeの「GIMP」を使っています。画像は5年前にQSLカードを作成した時のものを使いました。液晶画面が小さいので480pxより少し大きめにリサイズしトリミングしました。

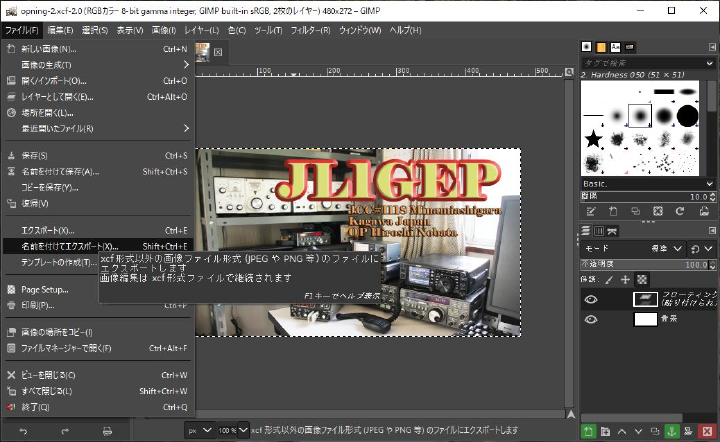

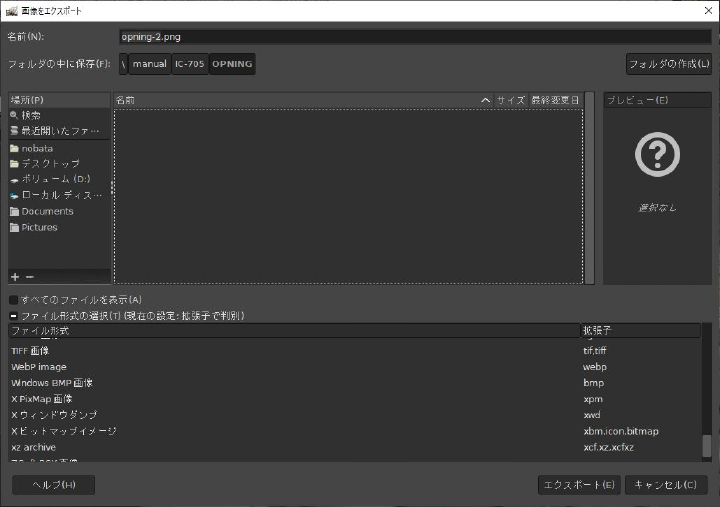

GIMPの保存画像は「.xcf」なので「.bmp」へエクスポートします。

エクスポート画面の下部にある「ファイル形式の選択・・・・・」をクリックし

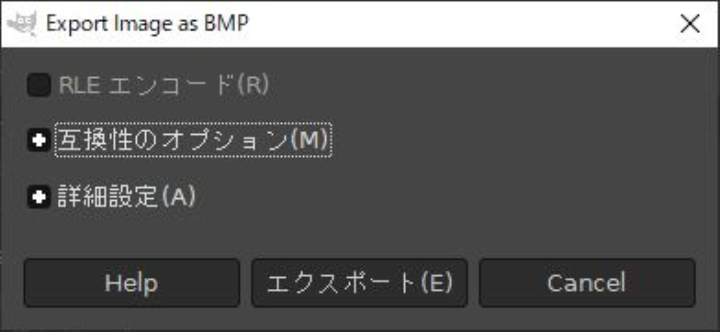

「Windows BMP 画像」を選択します。「」が表示されます。

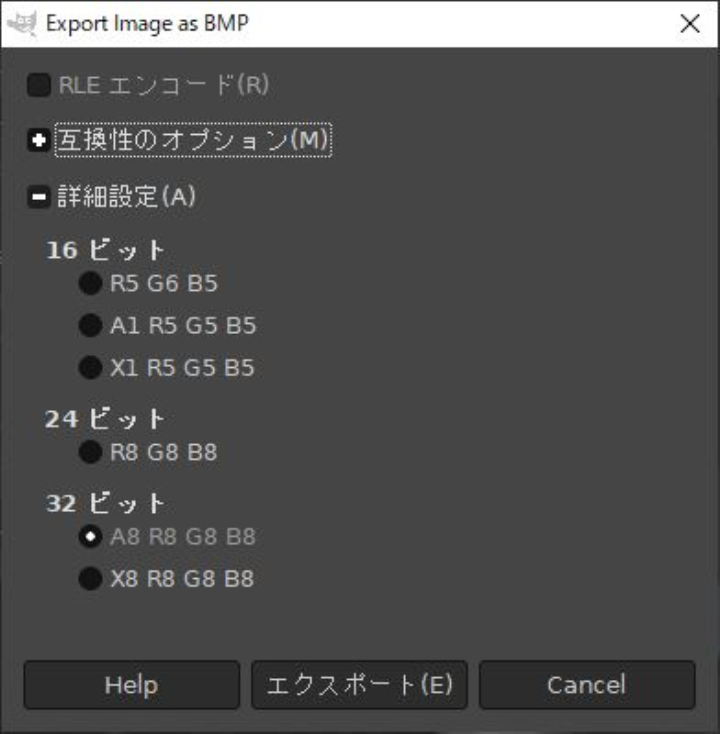

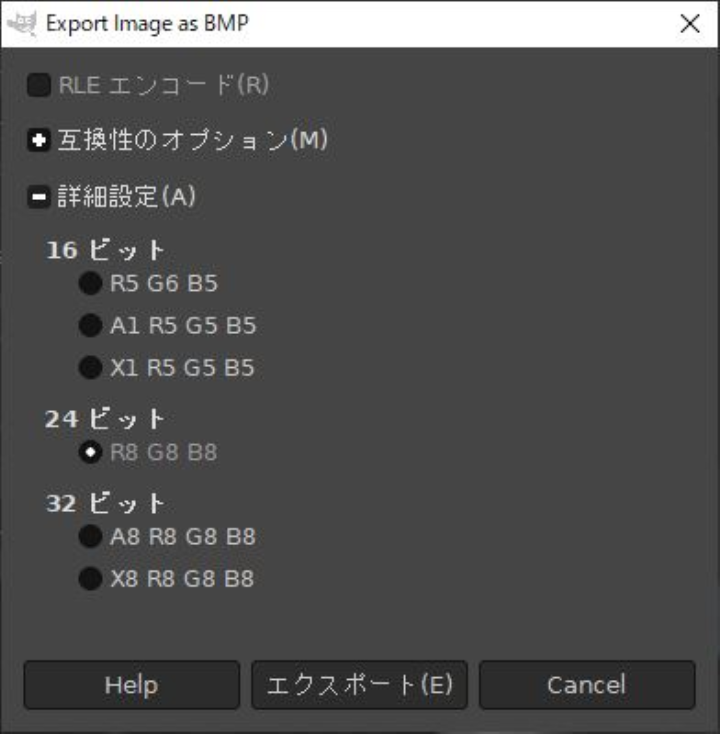

このままエクスポートしてはいけません。「詳細設定」をクリックします。

「32 ビット」がデフォルトになっているようですので、「24 ビット」を選択します。これをしないとIC-705に登録できません。

エクスポートした画像のプロパティ・詳細を確認します。

ここでビットの深さが「24」になっていることを確認します。もし、「32」になっているようならエクスポートをやり直します。

microSDカードのIC-705 > OpeningPictureフォルダーへコピーし、IC-705へ入れ「MENU」->「SET」->「SDカード」->「オープニング画像」へ行き、作成した画像をタッチします。

ここで、エラーが出た場合は画像のプロパティを確認し修正します。

≪ IC-705を車載・・・! IC-705にオープニング画像を登録 ≫

初代Raspberry Piが永眠

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年7月16日 01:30

2013年頃からの初代Raspberry Piが、ついに永眠してしましました。購入当時は、まだRaspberry Piも、まだそれほど話題になっていませんでしたが、今ではメジャーになりましたね!。

既に私もRaspberry Pi 3 MODEL B+へメインは変化していましたが、起動しなくなると、寂しい気分になりました。

Raspberry Pi 3 MODEL B+は、D-Star の Dmoniter などで稼働していますので、実験用に Raspberry Pi 4 Model B をAmazon で購入しました。

私のRaspberry Pi の開発言語は「C言語」「Lazarus(Pascal)」です。

≪ IC-705レザー風バッグ作成 初代Raspberry Piが永眠 ≫

IC-705を車載・・・!

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年7月4日 11:45

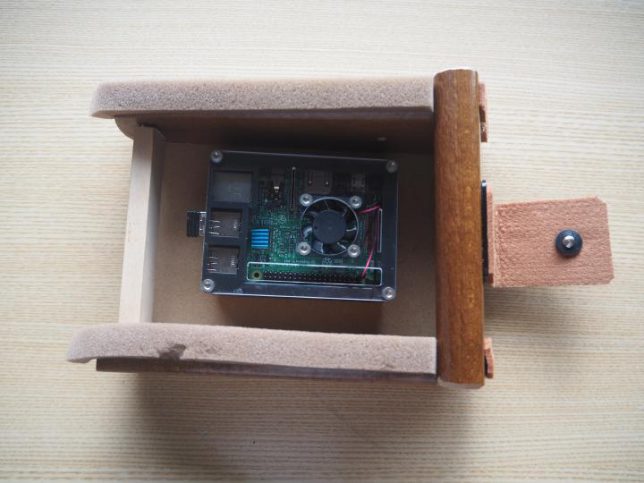

IC-705を車載しました。今回は主に木工で作成。底に滑り止めや傷防止で余った人造革、隙間防止テープを張りました。

IC-705固定用のカメラ固定ネジは手で回せるものにしました。

中にはDmonitorなどが行えるよう「Raspberry Pi3 B」が入れられるようにしています。

FT-857Mはサイドに引っ越しです。

≪ IC-705とFT-857Mを連動 IC-705を車載・・・! ≫

IC-705レザー風バッグ作成

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年6月28日 11:22

旅行や移動用のカバンとして以前使っていたカメラバッグが寸法がピッタリなのではとダウンロードした取説書などから想定していました。

IC-705が届き、早速試してみたら グッド・・・!。底には少しケーブルも入れられそうだし、サイドにマイクが収納出来ます。

ただ、据え置きの無線機と違い頻繁にバッグに出し入れすると傷が着くのではと心配です。

そこで、専用バッグ(カバーかな?)を人造革で作成しました。以前のFT-857M用は家内に縫ってもらいましたが、今回は自分で作成してみました。

初めてなので、どうなるか・・・・!。不安

初めてにしてはOKかな。

IC-705とFT-857Mを連動

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年6月26日 10:02

IC-705の増設申請を5月18日にインターネットから行いましたが、「新型コロナ」の影響で審査に時間がかかるのではと危惧しています。

幸運にIC-705が6月に入手出来ても運用が出来ないのも寂しいのでFT-857Mとの連動が出来るようにしました。

以前、CI-Vのコントロールを作成したのは、このシステムの前座です。

IC-705でリアルタイムスペクトラムスコープで受信し、FT-857MのPTTを操作するとIC-705の受信周波数がFT-857Mへセットされリレーでアンテナが切替わりFT-857Mで送信が行われる。

と考え作成しましたが、IC-705が届き、審査も終了しました。

せっかく作成したのにお蔵入りです。しかし、50Wで運用したくなったら使ってみます。

≪ 原因不明で入院。退院しました。 IC-705とFT-857Mを連動 ≫

IC-705遅れる

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年4月13日 23:42

予約中のIC-705は「新型コロナ」の影響で発売日が予定出来なくなったようです。D-StarをやってみたくIC-705なら出来るようなので楽しみにしていましたが、部品調達など?。いつになるかわからないようです。

入院中、出荷は遅れるだろうと思っていましたが、予定も経たないようなので!。

D-Starならハンディ機のID-51Plus2がいいかなと思いましたが。在庫切れのようです。もしかしたら手に入れることは出来ないかなと不安を抱きました。

430MHzはFT3Dがあるし、この際在庫の有るID-31Plusを入手する方が賢明かなと感じました。

原因不明で入院。退院しました。

- 投稿者 : leopapa

- 2020年4月5日 23:29

一週間ほど前の3月26日朝、激しい嘔吐で救急車を呼び入院しました。

10年前から2度ほど同じような症状、最初は吐血も有り当初は十二指腸潰瘍ではと診断されピロリ菌もありましたので最初の入院後、通院半年をかけピロリ菌は消滅したのですが。後日また同じ症状で入院しました。今回は「新型コロナ」の患者さんも受け入れている総合病院だったので、空きベッドの確保のためもあり、早く退院出来ました。

CI-Vでのリモートを作成

- 投稿者 : JL1GEP

- 2020年3月21日 09:34

FT-991MやFT-817dn、FT-857M用に以前作成したCATプログラムをCI-Vでも動くように作ってみました。受信に使っているIC-706で試してみます。